Des comportements féminins qui évoluent

On le sait, les Français épargnent massivement. À cet égard, les femmes ne se démarquent pas des hommes : selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), elles sont aussi nombreuses — près de huit sur dix — à mettre de l’argent de côté(1). En revanche, les sommes qu’elles épargnent sont plus faibles que celles des hommes (respectivement 210 euros et 280 euros par mois en moyenne). Au-delà de ce constat, que sait-on des attitudes et préférences des femmes vis-à-vis de l’investissement ? Quels placements privilégient-elles ? Leur rapport au risque diffère-t-il de celui des hommes ? Quels leviers pour combler les écarts de genre dans la gestion financière ? Autant de questions auxquelles répond le Cercle de l’épargne – think tank dédié à l’épargne, à la retraite et à la prévoyance – dans une étude menée avec AG2R LA MONDIALE.

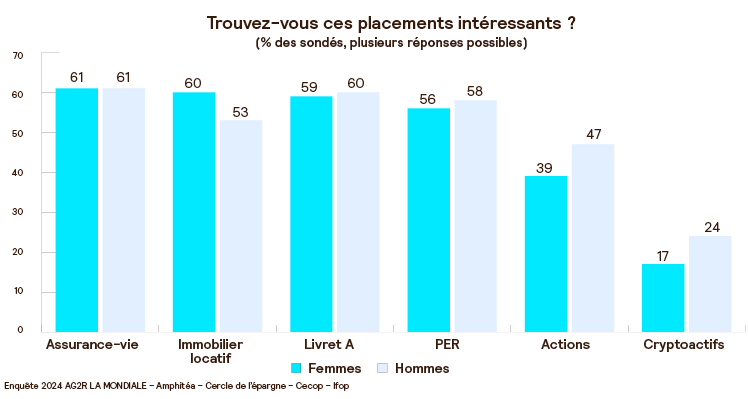

Publiée en mars dernier, celle-ci met tout d’abord en évidence un intérêt croissant des femmes pour les plans d’épargne comme pour les placements en actions, ainsi qu’une convergence progressive entre les deux sexes dans les choix d’investissement. En premier lieu, l’assurance-vie reste le support favori des Français sans distinction de genre, avec 61 % des répondants le considérant comme un dispositif « intéressant ». Viennent ensuite l’immobilier locatif (60 % des femmes contre 53 % des hommes), et le Livret A, dont l’attractivité est stable (respectivement 59 % et 60 %).

L’épargne retraite de plus en plus plébiscitée par les femmes

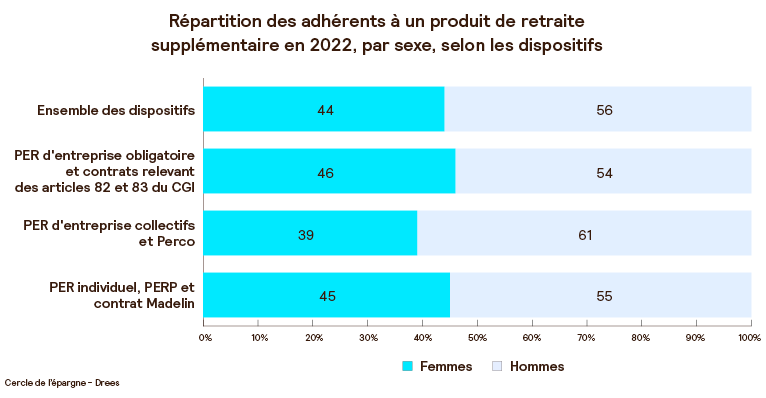

Cinq ans après sa création, le Plan d’épargne retraite (PER) s’impose dans les stratégies de placement, y compris auprès des femmes. Plus de la moitié d’entre elles (56 %) jugent ce support attractif. Elles demeurent toutefois moins nombreuses à détenir un PER : en 2022, elles ne représentaient que 44 % des adhérents à un produit d’épargne retraite supplémentaire — tous dispositifs confondus – contre 56 % des hommes.

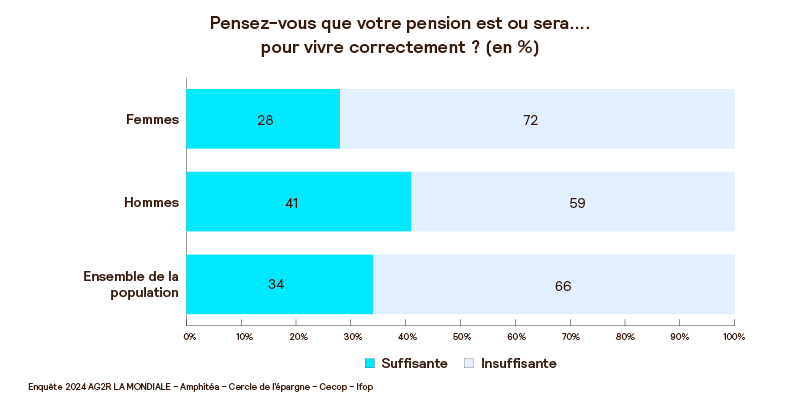

Pour une femme sur deux, la souscription d’un PER a pour objectif premier de se constituer un complément de revenu régulier à la retraite (contre 41 % des hommes). Cette motivation s’inscrit en effet dans un contexte d’inquiétude généralisée quant au niveau de vie à la retraite. Si cette crainte est exprimée par deux tiers des sondés, elle est ressentie de façon plus aiguë chez les femmes : plus de sept sur dix estiment insuffisant le montant de leur pension actuelle ou future — contre 59 % des hommes interrogés. Un écart de perception nourri par des réalités désormais bien établies : selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), les pensions versées aux femmes sont en moyenne inférieures de 38 % à celles des hommes.

Une prise de risque de plus en plus assumée

Longtemps perçues comme moins enclines à prendre des risques financiers, les femmes manifestent aujourd’hui un intérêt accru pour l’investissement en actions, remettant ainsi en question un stéréotype tenace. 39 % d’entre elles se déclarent prêtes à investir en Bourse (contre 47 % des hommes). Un chiffre en progression de 5 points en un an et de 14 points depuis 2016.

La part de femmes parmi les investisseurs tend effectivement à s’accroître depuis 2020. Elles restent néanmoins minoritaires, ne représentant que 30 % des personnes ayant fait au moins une opération d’achat ou de vente en Bourse en 2022, d’après l’AMF(1). Cette prudence relative s’explique en partie par des capacités d’épargne moindres, qui les poussent à privilégier des supports plus sécuritaires. Elle est également liée à un manque de confiance dans leur culture financière. Ainsi, 29 % d’entre elles seulement estiment s’y connaître en matière de placements (contre 42 % des hommes)(1) — alors même que leur niveau de connaissance, lorsqu’il est testé, est quasi équivalent.

Des freins à l’épargne plus importants chez les femmes

Les femmes épargnent et investissent donc moins que les hommes. Ces disparités sont en premier lieu le reflet d’inégalités économiques et sociales persistantes, qui se répercutent sur leur niveau de revenus et de patrimoine. En 2023, selon l’Insee, le taux d’activité des femmes en France (71,2 %) restait inférieur de 5,6 points à celui des hommes(2). Par ailleurs, si l’écart salarial se réduit progressivement, elles gagnent encore 14,2 % de moins que leurs homologues masculins, à temps de travail égal(3). Cette différence résulte notamment de la répartition genrée des professions : les femmes n’occupent pas les mêmes emplois, ne travaillent pas dans les mêmes secteurs et accèdent moins aux postes les plus rémunérateurs.

À temps de travail égal, l’écart de salaire entre femmes et hommes atteint 14,2 % dans le secteur privé(3).

Ces inégalités de revenus se creusent de façon significative avec l’arrivée des enfants : selon le Conseil d’analyse économique (CAE), les mères gagnent en moyenne 38 % de moins au cours des dix années suivant la naissance de leur premier enfant, un retard qu’elles ne combleront jamais dans la suite de leur carrière(4). Et l’écart de rémunération s’accentue avec le nombre d’enfants : selon l’Insee, il passe de 5,8 % parmi les salariés du privé sans enfant à 28,2 % entre les mères et les pères de trois enfants ou plus(3).

Malgré des avancées notables, cette répartition des rôles inégalitaires au sein de la société façonne ainsi les comportements financiers des femmes. L’étude souligne dès lors la nécessité d’agir en amont, dès l’enfance, à travers l’éducation, afin de favoriser leur insertion professionnelle et faciliter leur accès aux fonctions les mieux rémunérées. Elle met par ailleurs en évidence un besoin d’information et de conseil plus assumé par les femmes que par les hommes. Ses auteurs estiment donc essentiel de les accompagner dans leurs choix d’investissement, en leur proposant des solutions adaptées à leur profil de risque et à leurs objectifs.

(1) Baromètre 2022 de l’épargne et de l’investissement, Autorité des marchés financiers (AMF), mars 2023.

(2) Étude « Emploi, chômage, revenus du travail », Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), août 2024.

(3) Étude « Écart de salaire entre femmes et hommes en 2023 », Insee, mars 2025.

(4) Étude « Égalité hommes-femmes : une question d’équité, un impératif économique », Conseil d’analyse économique (CAE), novembre 2024.

Aller plus loin

AG2R LA MONDIALE est à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans la mise en place de votre futur plan d’épargne retraite.

Contactez dès à présent votre conseiller AG2R LA MONDIALE.